la morte

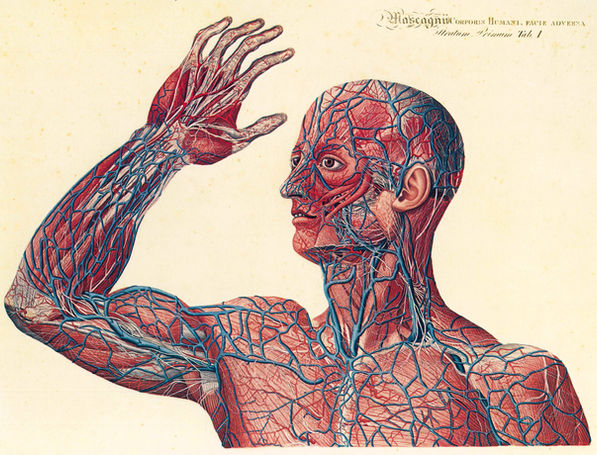

Sostenendosi all’omonimo e inedito atto unico (scritto e pubblicato da Giovanni Testori nel 1943 all’interno della rivista Pattuglia, seppure mai messo in scena sino ad ora), La Morte vuole essere un dispositivo autoptico tramite il quale sovraesporre l’impossibilità di assimilare la finitezza organica, una disamina estetica che smotta il dataismo per affondare nel cuore sanguinante dell’inquietudine umana.

Il soggetto per Testori è << Un figlio che muore >>. Essere figli (quindi generati) e morire sono tra le poche caratteristiche che si può dire accomunino ciascun essere.

La drammaturgia testuale sono le febbrili memorie di un figlio al cospetto della fine, inserite in una matrioska (muore il figlio, che è l’inconsapevole presentatore Alberto della cornice iniziale, che - per sua ammissione - si muove e parla né più né meno di come l’autore vuole) che vede un percorso stratificato all’interno del turbamento di chi non può comprendere ed accettare il proprio morire.

L’autore traspone testualmente il sopraggiungere della morte tramite la corruzione organica delle memorie del ragazzo. Nel delirio onirico le immagini e le impressioni appaiono in un palpito, si sfaldano, si deteriorano, poiché sono organiche, mutevoli e vive. Le fragole che andava a raccogliere sul torrente sono adesso gialle ed avvizzite, le vele delle barche che salpavano il fiume sono cenere: << Ricordi quando andavamo giù al torrente? Tra le barche e a piedi nudi... a piedi nudi risalivamo il corso dell’acqua, tra il folto delle piante. Correvamo cercando le fragole nell’umido. Mamma! Ho trovato una fragola... sono tutte avvizzite adesso, le fragole, sono diventate gialle >>.

Ripercorrendo per piazzole questa memoria in totale decomposizione, l’individuo, come raccolta viscerale di informazioni, si disintegra inevitabilmente, svelando infine un nuovo sfondo d’unità e trascendenza: << Com’è grande la luce: ci si annega dentro, come un mare, un mare senza sponde >>.

Come un domino si sbrogliano gli irrisolti: con l’ingresso da fuori scena della verità, l’accettazione della morte culmina in una danza enigmaticamente posta da Testori a cavallo tra la liberazione ed il diversivo.

La lacrima non è un mero segno ma è vera espressione e vero efflusso del dolore, anche il prostrarsi in adorazione originariamente non è un mero segno della subordinazione o della cortesia, ma è piuttosto un’espressione immediata e involontaria della violenza dei sentimenti e della commozione con cui si supplicano gli dei. Infatti la prima potenza dinnanzi a cui l’uomo si sottomette prostrandosi al suolo ai piedi degli dei, è la potenza della propria paura, della propria sofferenza, dei propri desideri, degli affanni del proprio cuore.

Dove l’uomo non separa ancora spirito e corpo, dove la cultura non consiste ancora nell’arte della simulazione, nell’abilità di poter fare e dire tutto anche senza impulso interiore o motivazione, lì la prostrazione corporea, che equivale al segno simbolico delle epoche successive, è la cosa in sé - certo, un’immagine simbolica, e tuttavia un’immagine che, rispetto al suo oggetto è uguale, della stessa essenza.

Teogonia, di Ludwig Feuerback

C A L E N D A R I O

1 Febbraio 2024

Cantiere Aperto presso Chiesa dell’Annunziata, Pesaro

18-31 Gennaio 2024

Residenza presso AMAT, Pesaro

6-12 Gennaio 2024

Residenza presso Il Funaro, Pistoia

C R E D i t i

scritto da Giovanni Testori

un progetto di e con Ian Gualdani

con uno sguardo di Antonio Latella per Bottega Amletica Testoriana

panorama sonoro Giacomo Vezzani

scenotecnica Adele Cammarata

costumi Pina Muti

organizzazione Maria Lucia Bianchi

disegni anatomici Paolo Mascagni

illustrazione di locandina Giulio Melani

foto e video Luca del Pia

una produzione Movimenti Artistici Trasversali per Opera del Rosso

con il sostegno di AMAT, Comune di Pesaro, Casa Testori, Il Funaro

si ringraziano Giacomo Dominici, Emanuele Marchetti